ガルベラグループの

人事評価制度構築サポート

東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |

|---|

大阪事務所 | 大阪府大阪市西区立売掘1-2-12 本町平成ビル3階 |

|---|

福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |

|---|

名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |

|---|

このようなお悩みはありませんか?

- 次世代を担う幹部社員・管理職がなかなか育たない

- 役職を与える辞令は交付したものの管理職の教育にまでは手が回っていない

- 自分の業務や部門だけでなく管理職には広い視野を持ってほしい

- 部下とも信頼関係を築き、組織の方向性を共有できるようにしてほしい

管理職研修(考課者研修)

評価をするうえで気を付けておきたいポイント

いくら制度を完璧に構築しても評価する側が正しく運用できなければ、制度はうまく機能しません。評価に携わる方は管理職の方が多い

と思いますが、部下を持ち指導するだけでなくその評価にも携わるとなると、適切な評価方法を理解し身につけておかなければ、評価の

際にも一面だけを捉えた偏った評価に陥ってしまう恐れがあります。

そこで弊社では、評価をするうえで心掛けておきたいポイントを、評価者となる方々を対象に評価者研修として、お伝えしております。

研修内容の一部でもありますが、以下のような評価者の陥りやすい代表的なエラーを紹介し、評価時に意識できるようにしていきます。

代表的な評価エラー

| ハロー効果 | 一つの良いことにフォーカスし全体の印象が引きあがってしまう |

|---|---|

| 寛大化傾向 | 悪い評価を下すのを避け、評価が甘めに集まってしまう |

| 中心化傾向 | 極端な評価をつけないようするあまり中心部に評価が集まる |

| ピークエンド効果 | 評価期間全体ではなく、期末近くの出来事で評価をしてしまう |

このほかにも評価エラーはあります。研修ではさらに紹介し、評価エラーが起こらないようにします。

また、評価する側に立つということは、部門のなかで部下の育成に責任をもつということでもあるため、あわせて管理職として身につけ

ていただきたい考え方や、プレーヤーからマネージャーへのマインドチェンジの仕方もお伝えしております。

管理職に求められること(会社が管理職に求めるもの)

業績アップ

どの部門の長であったとしても、数字を理解できない、収益・コスト感覚が乏しいようでは部門全体を管理していくことは難しいでしょう。コストをできる限り削減しながら収益の最大化を図り、組織を成長させていくことが部門の管理職には求められています。会社にとって何が大切かを考え、与えられた資源のなかでどのようにやりくりしていけばよいか知恵を絞り部門を運営する必要があります。

変革・業務再編

経営層は各部門の部長に、変革や業務再編の役割を担ってほしいと考えています。変化の激しい時代なので旧来のやり方にとらわれないような変革は常に求められますし、時代に合わせた業務の再編にも積極的に取り組んでほしいと考えています。部下とともに、新しい方策を探って成長の芽を見つけてくれることを期待しています。

組織の活性化

部門長は、組織を活性化して部下を育て、戦力化させなければなりません。部門内の人員配置と部下との対話によって、現場の意欲と生産性を高め、問題を迅速に拾い上げ解決すること、次のリーダーを育てることが望まれます。会社から「人材」という戦力を任され、最大限に活かしていくことが求められています。

研修で学んだ内容を実践し定着させる

一般的に研修は受けた直後は記憶にも残っていますが、しばらく時間が経つ

と、どうしても内容を忘れていってしまうもの。評価を主体にした管理職の

研修であれば、評価のタイミングで研修内容を思い出すことになるので、受

けっぱなしで研修が終わることがありません。研修で学んだ内容を実際に、

評価の場で実践していくことで、評価者としてのスキルが伸長していくのに

加えて、構築した人事評価制度が貴社に最適な形へと進化していきます。

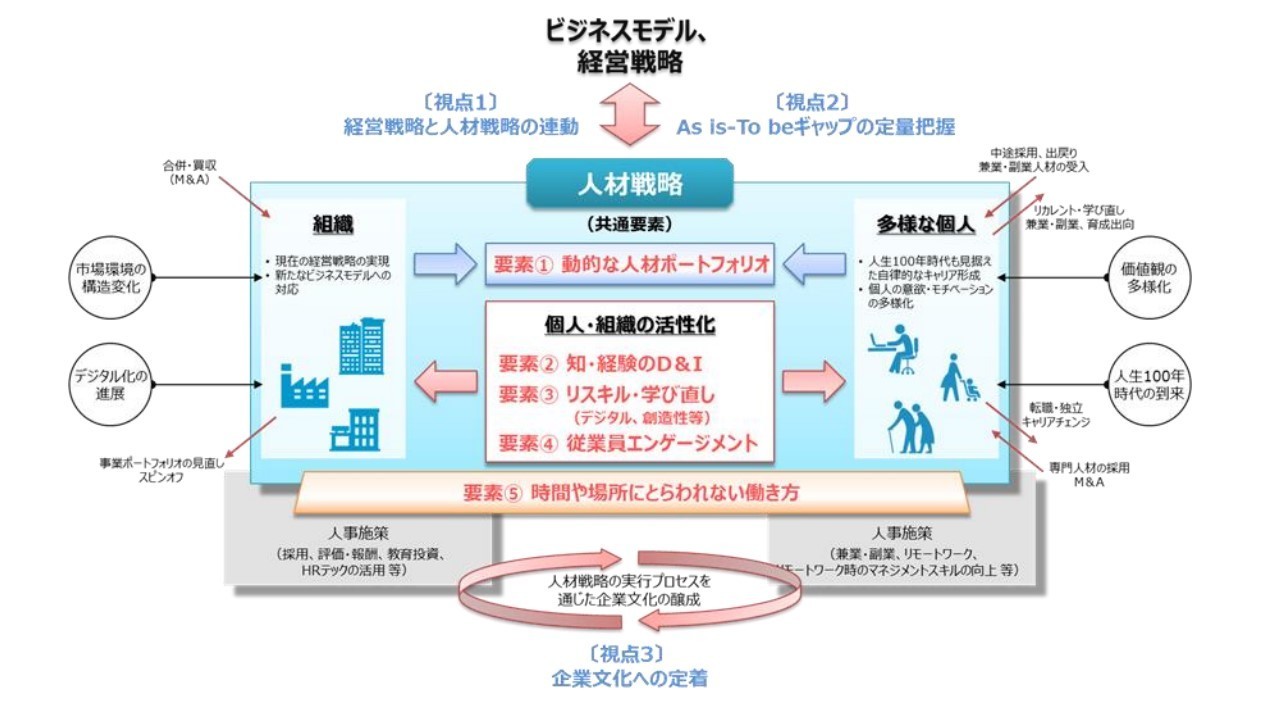

これからの時代に求められるマネジメント

マネジメントの4要素といわれる「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち、どの部門の管理職にも求められ、最も頭を悩ませるのが「ヒト」の問題だと言われています。なぜなら唯一の正解はなく、相手の状況に応じて、対応を都度あわせていくことが求められるからです。ましてや世代も違いすぐには価値観の共有も難しい(かもしれない)相手となると、難しさの度合いも増してくるものでしょう。

ただ、今後、組織がどのような働きを求められてくるのかを共通認識として共有し、共通言語をつくることで相互の距離を近づけていくことはできます。未来志向でどのような組織が永続発展するのかを理解し、その方向性にあわせて組織をデザインしていくことで、部下という『人的資本(ヒト)』を最大限活用した、共創型の組織づくりが求められています。

エンゲージメントとは?

部下を輝かせるのが管理職の役割です

ワークエンゲージメント(エンゲージメント)という言葉を聞く機会も増え

ました。ワークエンゲージメント(エンゲージメント)とは何でしょうか。

ユトレヒト大学シャウフェリ教授によると「ワークエンゲージメントと

は、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、活力・熱意・

没頭によって特徴づけられる。エンゲージメントは、特定の対象・出来事・

個人・行動などに向けられた一時的な状態ではなく、仕事に向けられた

持続的かつ全般的な感情と認知である」と定義されています。

実は、人事評価制度を構築し、評価と給与の仕組みを合理的に整備したと

しても、それだけでは十分ではありません。参考までに、アメリカの臨床心理学者である、フレデリック・ハーズバーグの

「二要因理論」から導かれた『衛生要因・動機付け要因』という考え方を見てみましょう。その考え方によれば、

仕事の「満足」に関わる要因が『動機付け要因』で、仕事の「不満足」に関わる要因は『衛生要因』と位置付けられます。

仕事における満足度は、ある特定の要因が満たされると満足度は上がるが、不足すると満足度が下がるわけではなく、

仕事への満足を引き起こす要因と、不満足を引き起こす要因は、それぞれ別の2つの要因がある、という考え方です。

仕事の満足度に関わる要因として挙げられる『動機付け要因』には、「達成すること」や「承認されること」、「責任の

拡大」、「昇進」などがあります。これらが満たされると人は仕事に満足感を覚えます。社員の動機付け要因を満たすため

には、仕事でできることを増やすことや従来とは違ったチャレンジングな仕事の機会の提供などが重要になるでしょう。

一方、仕事の不満足に関わる『衛生要因』には、「会社の方針や職場環境」、「給与」、「対人関係」などが挙げられます。

これらの要因が不十分と感じられると、仕事の不満足に繋がります。

人事評価制度に当てはめて考えてみると、賃金制度を整備することで『衛生要因』は満たされることになりますが、等級制度

による昇格や、評価制度による承認がないと仕事において高い満足感を得ることは難しく、「ワークエンゲージメント」に

満ちた状態をつくることは難しくなります。弊社が、一見遠回りに思われても、等級制度→評価制度→賃金制度の順で人事

評価制度を構築していくのも、このような理由からになります。

人事評価制度は賃金面と、評価に伴う「承認」それに伴う「昇進・昇格」の各要素があってはじめて十分に機能します。

評価の仕組みを通じた管理職としてのステップアップを弊社ではサポート致します。

電話でのお問合せ

お問合せは、お電話・メールにて

受け付けております。

【東京事務所】

【大阪事務所】

【福岡事務所】

メールでのお問合せは

24時間受け付けております。

お気軽にご連絡ください。

税務・労務・法務・海外進出などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。

ガルベラ・パートナーズグループで共に働く仲間を探しています。

アプリ開発やシステム開発

IT業界のサポートが可能